【症例】幅広二重のご相談

Q:できるだけ幅の広い二重にしたいのですが、どのくらいまでなら不自然になりませんか?

A:目を閉じた時のふたえの幅で8㎜くらいまでであればほとんどの方で自然な幅広ふたえにできます。もう少し広くしたいときは、薄いまぶたであれば9〜10㎜程度までであればそれほど不自然にならずに幅を広くできることもあります。目を閉じたときに10㎜をこえるような幅広ふたえは不自然になりやすいです。実際にはブジー(針金のような器具)をつかったシミュレーションで不自然にならない幅を確認していただくことが可能です。

【症例】

《ご要望》

・広すぎない広めの二重にしたい

・平行型にしたい

・目頭切開は希望しない

・左右差も改善したい

《術前の状態》

・ひとえまぶた(奥ぶたえのラインなし)

・目頭の形の左右差(右のほうがもうこひだが張っている)

・骨格の左右差によるまぶたの左右差

・かるいさかまつげ

写真:手術前→手術後半年

《手術の内容》

・二重瞼全切開法

・デザイン:ふたえの幅9㎜、皮膚切除2㎜幅、目頭のもうこひだの下にふたえのラインが入る末広型。

・二重ラインを固定する方法:眼窩隔膜による固定法

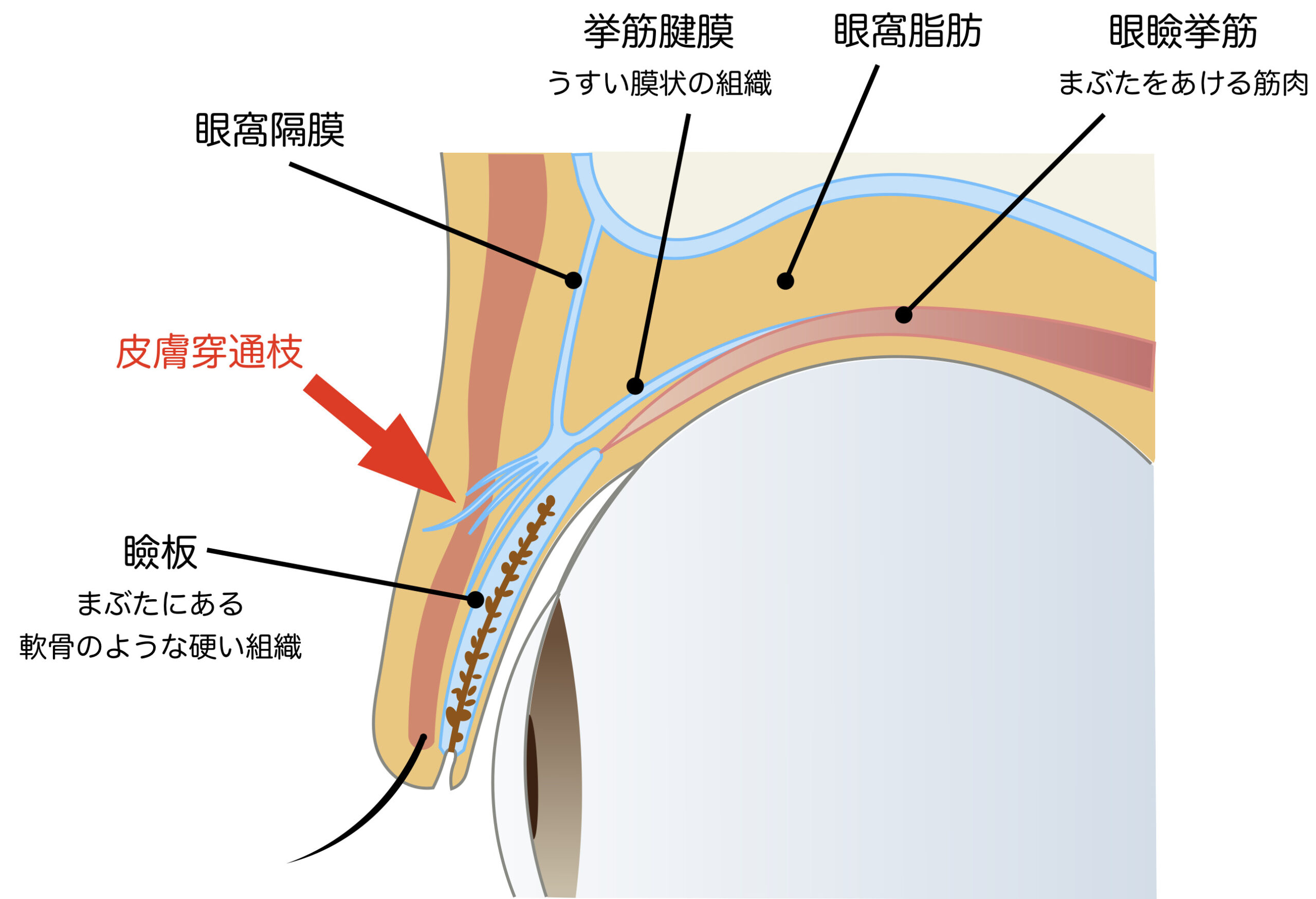

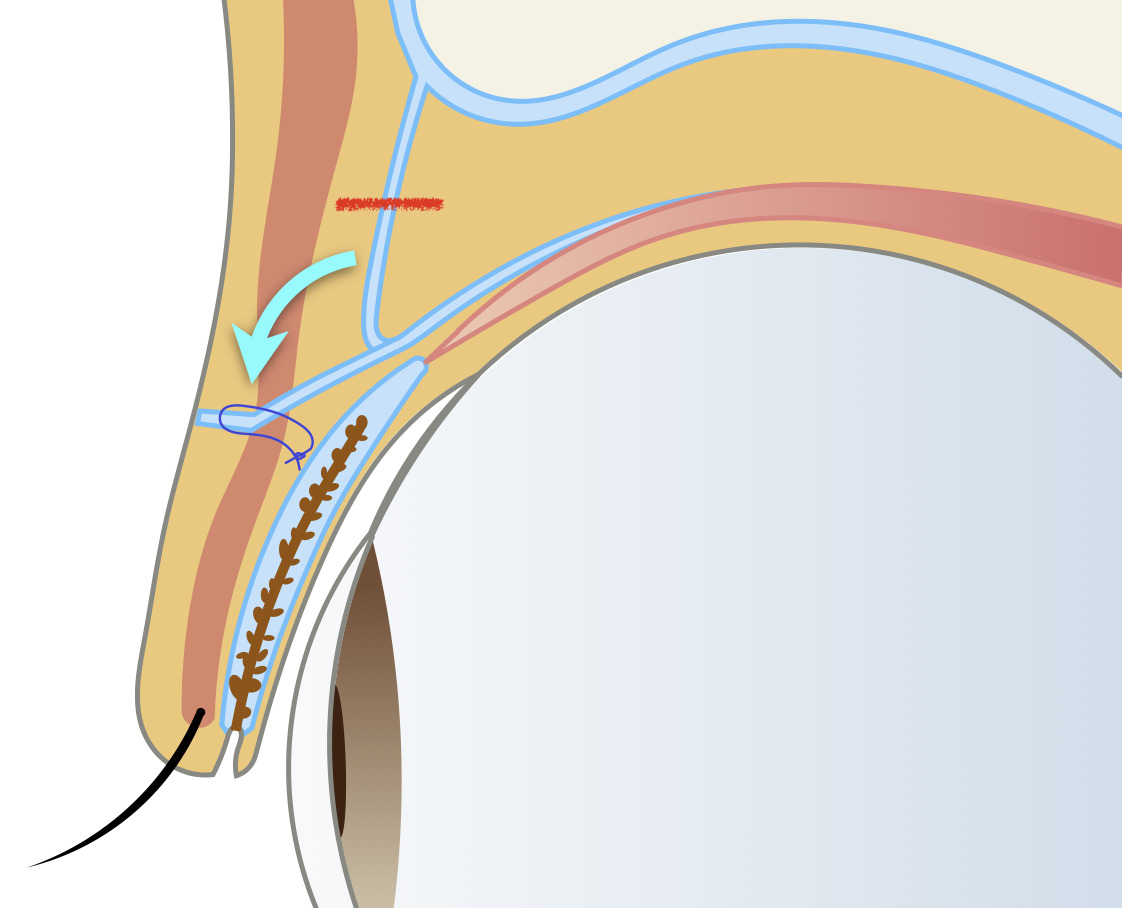

《眼窩隔膜》による固定法は、もともとふたえまぶたの人で発達している《皮膚穿通枝》といわれる構造を再現する手術です。上の図でまぶたを開ける筋肉から連続している《挙筋腱膜》という膜状の組織がまぶたの表側に向かっている部分が《皮膚穿通枝》です。目を開けるときにこの部分が引き込まれるため自然な二重のひだができます。この《皮膚穿通枝》を再現するため、《挙筋腱膜》とつながっているうすい膜《眼窩隔膜》を利用します。

単に皮膚を切開して余分な脂肪を取り、縫い合わせるだけの固定法は、目を閉じたときにふたえのラインが食い込んで見えるのに目を開けたときの二重ラインの引き込みが浅くなりやすいという欠点があります。そこで、《眼窩隔膜》を二重ラインをつくりたい部分に固定することで、まぶたを閉じた時はくい込みがなく、ひらいたときいはしっかりと二重ラインが引き込まれる、自然な動きのあるふたえを再現することができます。

【費用について】

※手術方法はお一人おひとりの状態やご希望により異なります。手術を希望される場合や、まずは当院で医師の診察をお受けいただくようお願いいたします。

【起こりうる合併症、リスク、副作用】

出血、血腫、感染、眼瞼下垂、ご自身の術後イメージと手術の結果が一致しないことがある、他

お問い合わせ・ご予約

TEL 076-239-0039

10:00 a.m. ~ 18:00 p.m.

※費用はすべて消費税込みで表示しています。

※厚生労働省のガイドラインに準拠して治療の詳しい内容、費用、合併症等を記載したうえで、 術前・術後の写真を掲載しています。

執筆

山下 明子 医師

YAMASHITA, Akiko

顔のクリニック金沢 院長

経歴:

岐阜県出身

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

形成外科 専門医

日本美容外科学会(JSAPS) 専門医

金沢医科大学形成外科学 非常勤講師

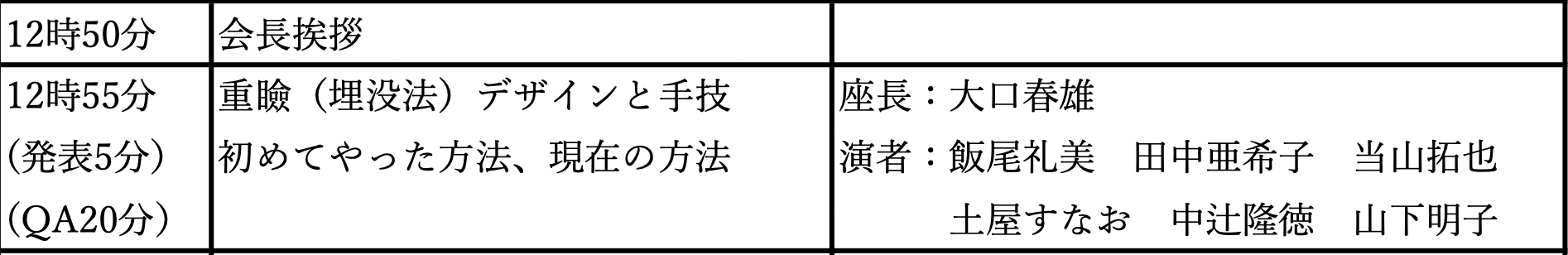

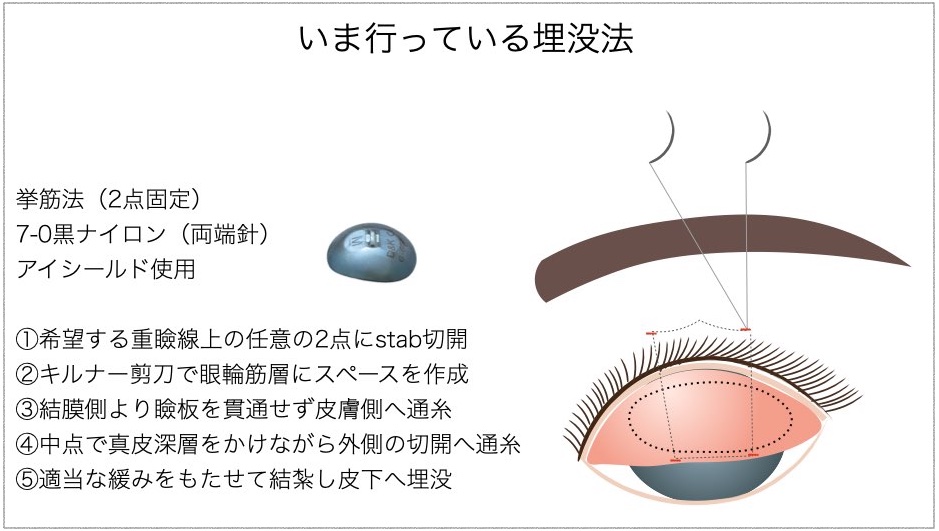

【学術活動】埋没法のデザインと手技

●JSAPS美容外科学会報告

【埋没法についてのパネルディスカッション】

はじめておこなった埋没法と現在おこなっている埋没法の手技の違い、各演者がこだわっているポイントなどについて口演とディスカッションが行われました。

【要約】

なりたいふたえの形にあわせたデザインで、ライン上に2点(または4点)の針穴をあけ、まぶたの裏から糸を通してきつすぎないよう糸を結びます。結び目はめだたないように皮下にうめこみます。

デザインは無理のない形、幅であればどのような形でも問題ありませんが、もともと左右差が気になっているようならデザインに工夫が必要です。

ふたえの左右差の原因:

・開瞼の程度(目のひらきぐあい)の左右差

・内眼角贅皮の緊張(めがしらのもうこひだのつっぱり)の左右差

・骨格の左右差

とくに骨格の左右差があるようなら、幅の微調整が必要です。みためのふたえがそろうようにあえて糸をかける幅をかえたり、仮縫いで形をチェックするなどの方法があります。

手技はできるだけシンプルに、トラブルをおこさないことが大切。

術式をできるだけシンプルにすることが埋没法のメリットを最大限に生かすことになります。

埋没糸によるトラブルを避けるため下記に注意。

・角膜の損傷→糸が裏に露出しない方法、結び目が裏に露出しない方法がよい

・霰粒腫(めもらい)の既往→めもらいをくり返している人では埋没法によるトラブルが起きやすいかもしれない(しこりになる、赤く腫れるなど)

・瞼板の変形→瞼板(まぶたにあるかたい支持組織)がうまれつきやわらかい人で瞼板法(瞼板に糸を通す)やきつい糸の結び方をすると瞼板が変形してコロコロするなどの違和感がつづくかもしれない。

《ディスカッション》

・使用している糸と結び方について

・糸のかけかたについて

・糸の露出について(皮膚側、結膜側)

・各方法の抜糸のしやすさについて

2022年1月15日(土) 第 143 回日本美容外科学会学術集会、シンポジウムにて口演

執筆

山下 明子 医師

YAMASHITA, Akiko

顔のクリニック金沢 院長

経歴:

岐阜県出身

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

形成外科 専門医

日本美容外科学会(JSAPS) 専門医

金沢医科大学形成外科学 非常勤講師

自然で美しいまぶたのカーブ

眼瞼下垂の治療や目を大きく見せるための《挙筋前転法》では、

まぶたのカーブのピーク位置はまぶたを支持する軟骨のような組織《瞼板》に《眼瞼挙筋腱膜》を固定する位置で決まります。

自然で美しいまぶたのカーブは黒目の中央がピークになる形といわれています。

わずかに内側をピークにすると丸くかわいらしい目元に

わずかに外側をピークにするとすこし大人っぽくクールな印象になります。

黒目の範囲より外側がピークになるとけわしい目つきといった印象を与えることがあるため、極端に外側がピークになる形はおすすめしません。

実際の手術では黒目の真ん中、瞳孔を目安に固定位置を決定しますが、《瞼板》の硬さや形はひとりひとりちがうため、《眼瞼挙筋腱膜》の固定位置が正しいかは実際に固定をするごとに形を確認する必要があります。

顔のクリニック金沢では手術中にまぶたの写真を撮影し、拡大画面で確認しています。これによりまぶたの開き、ピーク、まぶたの形をできるだけ希望に合うよう精密に調整することが可能となります。

お問い合わせ・ご予約

TEL 076-239-0039

10:00 a.m. ~ 18:00 p.m.

執筆

山下 明子 医師

YAMASHITA, Akiko

顔のクリニック金沢 院長

経歴:

岐阜県出身

平成15年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業

同年 金沢医科大学形成外科入局

平成18年 産業医科大学形成外科留学

平成26年 金沢大学皮膚科形成外科診療班

平成29年 顔のクリニック金沢専任医師

形成外科 専門医

日本美容外科学会(JSAPS) 専門医

金沢医科大学形成外科学 非常勤講師